2018年,深圳市深入学习贯彻习近平生态文明思想,坚持绿水青山就是金山银山理念,全面落实国家、省生态环保各项决策部署,强化环境管理和环境质量改善,努力营造天蓝地绿水清的生态环境,将深圳打造成更加优美宜居的城市。

2018年,全市环境质量总体保持良好水平。环境空气中各项指标年平均浓度均符合国家二级标准,细颗粒物(PM2.5)平均浓度为26微克/立方米,为有监测数据15年来历史最佳;全市环境空气质量优良率为94.5%,在全国169个重点城市中排名第六。水环境质量总体改善,主要饮用水源水质良好,主要河流水质污染程度减轻,跨界河流水质实现历史性转折。城市区域环境噪声处于一般(三级)水平;辐射环境处于安全状态。

一、空气环境

(一)环境空气质量

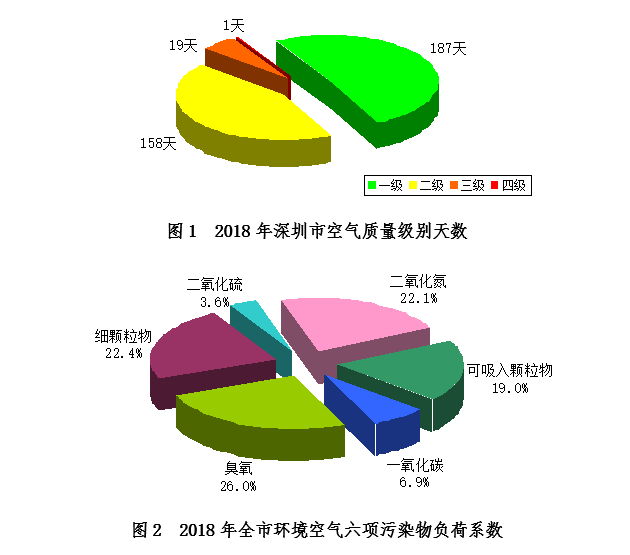

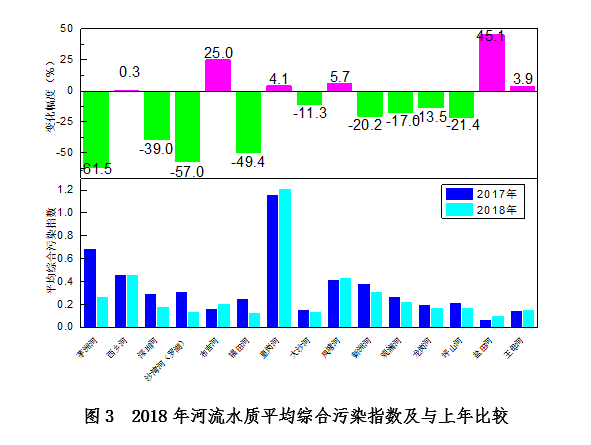

全市环境空气质量指数(AQI)达到国家一级(优)和二级(良)的天数共345天,占全年监测有效天数(365天)的94.5%(见图1),比上年上升0.5个百分点;空气中首要污染物为臭氧(见图2)。全年灰霾天数20天,比上年减少2天。

二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳日平均浓度和臭氧日最大8小时平均浓度达到二级标准天数比例分别为100%、99.7%、100%、99.5%、100%和94.8%。

全年二氧化硫平均浓度为7微克/立方米,比上年下降1微克/立方米;二氧化氮平均浓度为29微克/立方米,比上年下降1微克/立方米;可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为44微克/立方米,比上年下降1微克/立方米;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为26微克/立方米,比上年下降2微克/立方米;一氧化碳平均浓度为0.6毫克/立方米,比上年下降0.2毫克/立方米;臭氧日最大8小时平均浓度第90%分位数为137微克/立方米,较上年下降10微克/立方米。

降水pH年平均值为5.44,比上年上升0.85;酸雨频率为27.4%,比上年下降2.3个百分点。

(二)措施与行动

完善大气环境管理制度政策体系。实施《2018年“深圳蓝”可持续行动计划》,通过“十大工程”125项具体任务,确保PM2.5浓度顺利实现目标;提高精细化监管水平,在全国率先建成首个符合国家标准的覆盖全市全部74个街道的“一街一站”PM2.5监测网;通过“深圳标准”引领大气污染防治工作,实施《全密闭式智能重型自卸车技术规范》和“《低挥发性有机物含量涂料技术规范》”等特区技术规范,推进制定《在用柴油车及非道路移动机械改造治理安装颗粒捕集器技术规范》和《生产、生活类产品挥发性有机物含量限值》等多项特区技术规范。

全面深化各项大气污染治理。严格控制机动车污染,2018年9月1日起全面供应国六车用柴油,12月起全面供应国六车用汽油;实施老旧车淘汰奖励补贴政策,提前淘汰12.9万辆老旧车;新增新能源汽车7万辆,累计投放21万辆,投放纯电动出租车2.15万辆,基本实现出租车纯电动化。积极推进港口船舶污染治理,靠泊深圳港的远洋集装箱船舶已全面转用硫含量≤0.5%m/m的低硫油,岸电覆盖泊位数量提高至25个,位列全国第一;持续推进工业源治理,妈湾电厂实现超低排放,7家燃气电厂已完成11台燃气机组低氮燃烧器升级或烟气脱硝改造,氮氧化物排放达到世界最优水平。完成480余家重点VOCs企业整治;提升扬尘污染治理水平,实施《2018年深圳市工地扬尘污染防治专项督查工作方案》,要求各区对存在的问题工地限期完成整改;推进非道路移动机械排气整治,印发实施《深圳市人民政府关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》,自2018年11月1日起全市范围禁止使用国I及以下排放标准的非道机械。

二、水环境

(一)水环境质量

1、饮用水源

全市主要集中式饮用水源地水质达标率为100%。枫木浪水库、径心水库和三洲田水库水质达到国家地表水Ⅰ类标准,深圳水库、西丽水库、铁岗水库、罗田水库、清林径水库、赤坳水库和松子坑水库水质达到国家地表水Ⅱ类标准,水质为优;石岩水库水质达到国家地表水Ⅲ类标准,水质良好。与上年相比,所有水库水质保持稳定。

2、河流

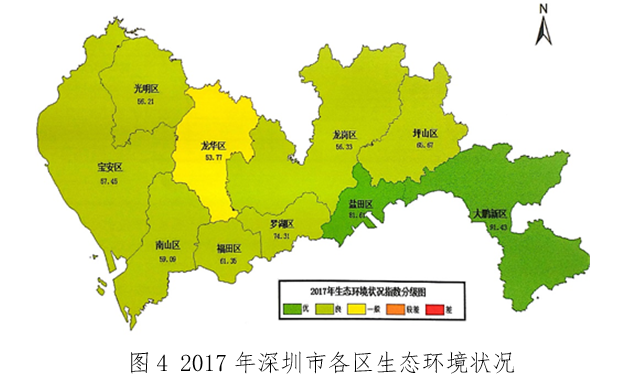

盐田河水质达到国家地表水Ⅱ类标准,沙湾河(罗湖)、福田河、大沙河和王母河水质达到国家地表水Ⅳ类标准;深圳河、龙岗河和坪山河上游水质达到或优于国家地表水Ⅱ类标准;主要河流中下游水质氨氮、总磷等指标超过国家地表水Ⅴ类标准,其它指标达到Ⅴ类标准。与上年相比,盐田河水质保持为Ⅱ类,大沙河和王母河水质保持为Ⅳ类,布吉河水质保持为Ⅴ类;沙湾河(罗湖)和福田河水质明显改善;茅洲河干流污染程度显著减轻,深圳河干流污染程度明显减轻,新洲河、观澜河和坪山河污染程度有所减轻,西乡河、皇岗河和凤塘河水质保持稳定。(见图3)

3、近岸海域

东部近岸海域水质为优,达到国家海水水质第一类标准;西部近岸海域海水水质劣于第四类标准,主要污染物为无机氮、活性磷酸盐和粪大肠菌群。与上年相比,东部海域水质保持为优,西部海域水质污染程度有所减轻。

(二)措施与行动

开展饮用水源保护专项行动。严格落实中央环保督察反馈意见,经过近2年努力,于2018年底完成一级饮用水水源保护区全部1069栋违法建筑和1432宗违法建设项目整治任务,并自加压力,完成自查发现的461栋建筑的拆除处置工作。全市一级饮用水水源保护区共拆除违法建筑90.32万平方米,累计投入拆除资金100多亿元,迁移人口3.7万人。以全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动为契机,扩大整改范围,完成水源保护区内的违法建筑、违法建设项目、农业种植面源污染、交通穿越等89项问题整改,大大降低饮用水源污染风险。开展16项饮用水源水质保障工程建设,对水源地建成区的汇水进行物理隔离,坚实保障水质安全。建设完善饮用水源地标识牌、地理界标、警示牌,隔离围网,视频监控,建立日常巡查机制和水源地安全应急预案,逐步完善饮用水源地规范化建设。

全力打好水污染防治攻坚战。开展黑臭水体流域涉水工业污染源交叉执法等各项专项执法行动,强化监测预警排名通报,对310条河流开展“一周一测”,对38个城市水质净化厂开展“一日一报”,推动精准治污,传导达标压力。全面推行河长制,以“河长制”促“河长治”,各级河长累计巡河上万人次,鼓励普通市民担任“河小二”,促进公众参与和监督。全力开展水污染治理工程,2018年完成水污染治理项目投资392亿元,同比增长98.1%。其中,新建污水管网2855公里,是2017年的1.42倍;治理河道179公里,黑臭水体数量明显减少,7146个小区完成正本清源改造;10座水质净化厂完成提标改造,提标规模186万吨/日。

三、声环境

(一)声环境质量

1、区域环境噪声

全市区域环境噪声等效声级平均值为57.2分贝,处于一般(三级)水平,比上年下降0.3分贝。

2、功能区噪声

功能区噪声1类区昼间达标率为91.7%,2、3、4类区昼间达标率均为100%。

3、道路交通干线噪声

全市道路交通干线噪声等效声级加权平均值为69.0分贝,处于较好(二级)水平,比上年下降1.0分贝;北环大道、深南大道、香蜜湖路、月亮湾大道、泥岗路等部分路段道路交通噪声有超标现象。

(二)措施与行动

加强建筑施工噪声污染防治工作,会同住建部门加强对施工工地违法行为的监督管理,坚决遏制我市建筑施工噪声污染突出问题;开展巡查,加大对施工噪声污染违法行为的执法和处罚力度;组织开展《深圳市建筑工程噪声污染防治技术规范》编制工作,进一步提升深圳建筑施工噪声防治的标准化、规范化水平。2018年建筑施工噪声处罚案件492宗,处罚金额1756万元。

开展道路和轨道交通噪声污染梳理筛查工作。市公安交警局、市交委、市人居环境委联合开展了《深圳市交通噪声污染路段和区域筛查技术支持》项目,对我市现有道路交通噪声污染进行摸底筛查,掌握突出路段和区域的交通噪声污染特征和影响范围,进行噪声影响程度的分级分类评估,提出了我市交通噪声污染治理工作建议并转交交通管理部门实施分阶段治理。

四、固体废物

(一)固体废物利用处置状况

2018年,全市共收集处置生活垃圾671.74万吨,其中垃圾焚烧量253.09万吨,填埋量为418.65万吨;收集处置工业危险废物54.45万吨,处置利用率为100%;收集处置医疗废物1.5万吨,集中处置率为100%;收集处置城市污水厂污泥108.16万吨。

(二)措施与行动

针对中央环保固废专项督查中发现的问题,加强全市固体废物管理。推进固体废物处理设施提升改造及能力提升工作。完成东部环保电厂、妈湾城市能源生态园、老虎坑焚烧发电厂三期主体工程建设,上洋污泥处理厂提升改造及宝安环境治理技术应用示范基地进入开工建设阶段。

制定了《2018年危险废物规范化管理考核工作实施方案》和《深圳市危险废物规范化管理督查考核指标》,组织对各区危险废物规范化管理工作的督查考核,并在全市范围内抽查118家企业进行现场考核。开展汽修行业危险废物专项整治行动,检查企业647家,责令整改121家,立案查处汽修企业违法案件119宗。认真进行固体废物专项督察,严厉打击固废非法转移倾倒违法行为,在全市开展了固废企业“三个ー”专项工作,组织2642家企业签署守法承诺书。

五、土壤环境

(一)土壤环境状况

开展我市首次土壤环境质量普查,完成244.3平方公里农用地、324.5平方公里饮用水水源地土壤环境质量调查,对1800余家重点行业企业用地开展基础信息调查和风险筛查。初步调查结果表明,我市耕地及一级水源保护区用地土壤环境质量整体较好,个别地块存在污染迹象,但未影响农产品质量及饮用水水源水质安全。

(二)措施与行动

强化建设用地风险管控。一是实施土壤环境重点监管企业名录制度,发布我市首批土壤环境重点监管企业名单,共有58家土壤环境重点监管企业与所在区政府签订土壤污染防治责任书,8家企业完成年度土壤环境质量自行监测,并将监测结果向社会公开。二是印发实施《深圳市建设用地土壤环境调查评估工作指引(试行)》,打通土地整备、城市更新等土地流转监管与土壤环境管理要求相匹配的关键环节,完成383个疑似污染地块土壤环境调查工作,确认非污染地块382个,污染地块1个。

启动农用地分类管理。一是强化农业面源监管,印发《深圳市化肥农药使用量零增长目标实施方案(2018-2020年)》,开展第二次全国农业污染源普查,设立5个副省级和1个市级耕地质量等级调查点,测土配方施肥调查点覆盖率达100%。二是初步划定我市耕地质量类别,制定受污染耕地安全利用和治理修复工作计划,将受污染耕地安全利用任务纳入区级土壤污染防治目标责任书。全市未发生因耕地土壤污染导致农产品质量超标的不良社会影响事件。

六、辐射环境

(一)辐射环境质量

全市辐射环境质量状况良好。环境电离辐射水平保持稳定,环境地表γ辐射剂量率在62.2~119.2纳戈瑞/小时范围内,环境γ辐射累积剂量季度累积均值在0.2321~0.4865(毫希沃特/季)范围内,大气气溶胶中氡浓度在6.69~23.00贝克/立方米范围内,均处于正常天然本底水平;水库水中总α值≤0.225贝克/升,总β值≤0.826贝克/升,均未超出标准限值;土壤中放射性核素含量均在正常天然本底水平范围内。核设施、核技术利用设备周围环境电离辐射水平未见异常变化。

(二)措施与行动

强化辐射安全监管,开展专项整治工作,对全市60家重点源使用单位开展现场监督检查,完成326家辐射工作单位的监督检查。严格辐射安全许可准入审查,以及291家单位的许可证发放工作;完成放射源省内转移备案46批次,转让备案71批次,收贮备案32批次。处理核与辐射立案投诉179宗,责令4个通信基站及时整改。

七、自然生态保护

(一)生态环境状况

1、生态环境质量

全市森林面积79339.28公顷,森林覆盖率39.76%。2017年生态环境质量级别为“良”,生态环境状况指数(EI)为67.33,比上年提高0.5%。从区域分布来看,东部沿海地区生态状况好于其他区域,其中大鹏新区生态环境状况最好。

2、生物多样性

在生态系统多样性方面,深圳市具有中国陆地生态系统的多种类型,其中森林类型5类、竹林类型1类、灌丛1类、草甸2类。淡水生态系统复杂,自然湿地有近海与海岸湿地、河流湿地2大类。近海海域分布滨海湿地、红树林、珊瑚礁、河口、海湾、泻湖、岛屿、海草床等典型海洋生态系统,以及海蚀与海积地貌等自然景观。还有农田生态系统、人工林生态系统、人工湿地生态系统、人工草地生态系统和城市生态系统等人工生态系统。

在物种多样性方面,深圳市物种多样性较丰富,野生动物110科513种;野生维管植物共213科、962属、2080种。其中国家级重点保护野生动物42种、野生植物16种。

3、自然保护地

截至2018年底,全市共建立各种类型、不同级别的自然保护地25处,面积占市陆域面积的22.5%。其中,国家级自然保护区1处,国家级风景名胜区1处,国家级森林公园1处。国家级地质公园有1处,试点国家湿地公园1处。省级自然保护区1处(深圳辖区),省级森林公园1处,市级自然保护区3处,市级森林公园7处,市级湿地公园有7处,区级湿地公园1处。

(二)措施与行动

大力维护区域生态安全。严格按照国家、省有关部署和技术要求编制全市生态保护红线划定方案并上报。加强国家级自然保护区监管,开展了“深圳市‘绿盾2018’自然保护区监督检查专项行动”。推进市级自然保护建设,推动大鹏半岛市级自然保护区总体规划编制与报批工作。持续开展陆域生态调查评估工作。

加强城市绿化及景观建设。全面落实《深圳市打造“世界著名花城”三年行动计划》,初步营造了“花繁四季、彩绘鹏城”的花城景象;持续强化林地资源保护,出台了《深圳市人民政府关于全面加强全市林地保护管理的工作意见》,进一步理顺管理机制,落实属地责任和主体责任。持续推进森林城市创建,全市40项指标均达到或超过《国家森林城市评价指标》要求,10月15日,我市被正式授予“国家森林城市”称号。

八、生态文明建设

(一)生态文明建设示范

推动各区生态文明建设,大鹏新区、罗湖区、坪山区荣获第二批国家生态文明建设示范区荣誉称号。深入城区调研,完成全市生态文明建设调研评估报告和社会主义生态文明观在基层落地生根调研报告编制。贯彻落实《珠三角国家绿色发展示范区建设实施方案》要求,编制我市实施方案。开展生态文明建设宣传,联合市委党校举办全市处级以上领导干部生态文明建设宣传培训班,举办“生态文明进社区”活动,召开全市生态文明建设示范创建工作培训交流会议。开展全市生态系统生产总值(GEP)核算研究工作。

(二)宜居城市建设

通过广东省住房和城乡建设厅组织的专家现场评审,完成中国人居环境奖复查迎检工作。开展宜居城市建设评估和宜居指数综合评价研究。开展宜居社区创建与回访,2018年全市共有29个“广东省四星级宜居社区”和10个“广东省五星级宜居社区”通过市级评审;从全市已获评的599个“广东省宜居社区”中选取61个社区进行回访,促进已获评社区宜居建设水平巩固提升。精心挖掘宜居环境范例奖项目,“深圳市福田区水围柠盟人才公寓建设项目”等5个项目通过市级评审。

(三)生态文明体制改革

2018年我市按照《深圳市委全面深化改革领导小组2018年工作要点》工作部署,全面推动全市生态文明体制改革任务16项。出台《深圳市生态环境保护工作责任清单》《深圳市党政领导干部生态环境损害责任追究制度》和《深圳市海洋环境保护规划(2018-2035年)》《深圳市质量基础设施建设发展规划(2018-2020)》《深圳市海岸带综合保护与利用规划(2018-2035)》等文件。“深圳大鹏新区生态文明体制改革实践”和“深圳市机动车污染治理”获生态环境部李干杰部长批示,推荐纳入全国政协“污染防治中存在的问题和建议”专题议政性常委会会议典型成功案例。环境污染强制责任保险试点改革获评《南方日报》“深圳2018十大改革项目”,全市774家企业投保。“深圳蓝”可持续行动计划成效突出,2018年PM2.5累计平均浓度为26微克/立方米;河长、湖长制实现全覆盖;“多规合一”信息平台于12月1日起正式运行;生态保护红线划定工作顺利推进,完成深圳市生态保护红线划定和饮用水源保护区优化调整;完成对罗湖区、盐田区原区长的领导干部自然资源资产离任审计;建设项目环保审批制度改革深入推进,前海试点“区域环评+清单管理+告知承诺”改革。

九、环境管理

(一)环境立法

积极推进《深圳经济特区环境保护条例》全面修订工作,形成《深圳经济特区实施环境保护规定(草案送审稿)》,提请市政府审议。完成《深圳经济特区环境噪声污染防治条例》修订,并于2018年6月27日通过市人大常委会审议并颁布实施。根据建设项目审批“深圳90”改革要求推动相关法规修改,组织对涉及审批制度改革的《深圳经济特区环境保护条例》和《深圳经济特区建设项目环境保护条例》相关条款规定分别提出暂时调整、停止适用的建议,于2018年7月3日调整、停止适用。

落实中央精神,组织开展涉及生态环境保护的地方性法规规章专项清理。完成《深圳经济特区环境保护条例》《深圳经济特区建设项目环境保护条例》《深圳经济特区饮用水源保护条例》等7部条例修订,于2018年12月27日施行。完成《深圳市医疗废物集中处置管理若干规定》《深圳市扬尘污染防治管理办法》《深圳经济特区在用机动车排气污染检测与强制维护实施办法》的修订,于2018年12月13日通过市政府常务会议审议后实施。

(二)环境政策

率先在高环境风险行业企业试点环境污染强制责任保险。联合深圳银保监局制定《深圳市环境污染强制责任保险条款》《深圳市环境污染强制责任保险费率及费率调整系数方案》,印发《城镇污水处理厂环境污染强制责任保险风险评估指引(试行)》等9部技术规范,制定《深圳市环境污染强制责任保险试点企业名录》等名录清单。2018年,全市共774家企业投保,保费1946.07万,保额11.52亿元,企业数量、保费及保额大幅度增长,位居全国前列。初步构建了“风控+保险+理赔”全过程风险管理模式,承保前风控服务覆盖率达100%,全国首例由保险公司主动组织环境事件应急大型演练成功举行,试点环境污染强制责任保险改革项目入选《南方日报》“2018年深圳十大改革榜单”。

完成不符合生态环境保护、不符合“放管服”、不利于民营经济发展等营商环境改善等6部规范性文件的清理。同时,根据生态环境管理需求,制定出台《2018年“深圳蓝”可持续行动计划》《深圳市人民政府关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录》《深圳市老旧车提前淘汰奖励补贴办法(2018-2020年)》等8部规范性文件和其他重要环境政策。

(三)建设项目环境管理

1、环境审批

严把建设项目环保审批关,在源头上有效控制新增污染。市区环保部门共对5673个项目进行了环境影响审批,通过3976项,否定1697项;共对3213个编制环境影响报告表的项目进行了备案。

严格执行流域限批政策,发布《深圳市人居环境委员会关于加强深圳“五大流域”建设项目环评审批管理的通知》。结合中央生态环保督察整改方案和我市河流水体的治理要求,根据深圳工业现状及产业结构调整,提高对五大流域内废水排放企业的环评审批要求。

同时,提升了一站式公共服务,优化了网上办事大厅服务功能,实现19项审批服务事项全部“零”跑动,大大增加了与市民的互动,提高办事率。

2、排污许可证核发和证后监管

深入推进排污许可制改革工作,编制了《深圳市排污许可办法(草案)》。2017年至2018年,我市共核发12个行业共269张国家排污许可证。针对已核发国家排污许可证的企业严格落实“一证式”管理,印发了《深圳市电镀等重点行业企业排污许可证专项核查工作方案》,组织环境监察、监测以及第三方技术单位联合开展核查工作,全面落实环境保护主体责任。

(四)环境监督执法

以中央环保督察、省环保督察为契机,全面开展环境管理及环境质量改善工作。环境监管执法稳步推进。开展“利剑二号”执法行动,成立“利剑”行动指挥办公室,落实监管责任与执法任务;开展黑臭水体流域涉水工业污染源交叉执法等各项专项执法行动;开展“散乱污”工业企业整治,对2017年度排查整治的“散乱污”企业开展复查督查,实现严控新增与严防回潮目;严格按照“双随机、一公开”执法,实施网格化监管;力推污染源规范化改造、固废规范化管理、环保主任制度、环境信用管理以及违法企业道歉承诺制度。

全市对2938宗环境违法行为实施了行政处罚,同比上升28.6%,处罚金额2.98亿元,同比上升23.1%,其中,对3家企业实施按日连续处罚,累计处罚金额440万元。实施查封扣押139宗,限产停产146宗,移送公安行政拘留105宗,移送涉嫌环境污染犯罪38宗,公开道歉承诺490宗,监督执法工作成效显著。

(五)环境监测及监管能力建设

强化生态环境监测网络覆盖,建成港口船舶空气质量自动监测系统。新增130个断面监测,对全市310条河流(402个断面)、75座水库实现全覆盖,点位密度全国第一。完成国考断面水环境自动站建设并联网。市污染源在线自动监控平台联网871家企业、947个监控点。设立170个土壤环境质量监测点位全面推进土壤环境质量监测。

全年完成固定资产投资5155万元。深圳市水环境自动监测站建设项目完成前期工作,可研报告获发改批复,完成EPC招标文件编制。深圳市环境空气质量立体监测系统建成投入运行。蓝天工程超级站项目完成主体工程招投标和主要仪器设备采购。蓝天工程路边站项目完成主要仪器设备采购并完成前海站、深南路站和北环侨香站建设。完成二噁英项目监测资质认定,实验室正式投入运行。

光明区“智慧环水”工程,软硬件设施投入使用。大鹏区完成构建与高质量生态文明相适应的生态环境大数据平台。龙岗区生态环境监测全要素溯源和全过程监控质量管理系统项目建设工作,已完成投标工作。盐田区加强了常规监测能力建设,完善应急储备物资的配置。

(六)环境应急处置与信访处理

全年组织开展了环境领域安全专项检查工作、汛期环境安全检查、有限空间作业安全检查、危险化学品使用单位专项检查等数十项环境及安全整治行动;组织开展了在管企业安全隐患排查治理、重点领域环境风险评估和隐患排查等系列重点工作,排查并消除了一批环境安全隐患。组织对全市危险废物经营单位、部分在管重点企业污染处理设施开展安全检查。持续完善企事业单位环境应急预案编制备案工作,积极推进省生态环境厅(原环保厅)印发的《突发环境事件应急预案备案行业名录(指导性意见)》,截至2018年底,全市已有1700余家企事业单位完成了突发环境事件应急预案的编制备案工作。修编并印发了《深圳市突发环境事件应急预案》和《深圳市人居环境委员会突发环境事件应急预案》,组织开展突发环境事件联合应急演练,统筹做好全市突发环境事件应急处置工作,协调监察、监测和污染处置等单位做好应急值班和应急准备,全市环境安全形势平稳可控。

全年处理环境信访投诉97649宗,其中噪声类占71.1%,废气类占24.5%,废水类占1.8%,固废及其它类占2.6%。全年环境信访投诉处理率100%。

(七)清洁生产

2018年,深圳市共开展80家次强制性清洁生产审核评估或验收工作(含往年下达的企业),其中,69家企业通过清洁生产验收。另外,在开展80家次清洁生产审核企业中,茅洲河流域重污染企业共有42家开展了强制清洁生产审核工作,本轮清洁生产审核验收合格的企业有37家。

(八)治污保洁工程

全年推进治污保洁工程任务517项,涉及区域水环境、饮用水源、大气、噪声、固体废弃物、生态等各环境要素治理,以及产业升级、环境管理与能力建设等内容。对224项在建治污保洁工程项目实施每月现场督查,对63项次滞后项目下达了督办函,邀请市人大代表、政协委员、特邀监察员和环保专家等进行了67项次现场检查。

(九)环保考核

1、环境保护责任考核和生态文明建设考核

顺利通过省政府对城市的环境保护责任考核,获得良好(2017年度)。开展对各区、市直有关部门和重点企业共41家单位的生态文明建设考核,41家单位全部考核合格。评出大鹏新区、盐田区、南山区、市发展改革委、市住房建设局、深圳能源集团、市机场集团7个优秀单位,市住建局、深圳能源集团2个进步单位。

2、主要污染物总量控制

以改善环境质量为核心,我市在国家和省生态环境厅(原环保厅)的统一部署下,按照省下达的主要污染物总量减排计划,科学制定了全市污染减排计划,制定并印发了我市2018年污染减排任务,明确重点工程,对减排措施、主要任务和重点工程进行了安排,将减排任务分解落实到各区政府、市直部门、重点企业等31个责任单位并督促落实。我市2018年化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放量均顺利完成省生态环境厅(原环保厅)下达的减排目标。

(十)区域合作

持续推进深港环保合作,组织召开深港环保合作交流第二十五、二十六次会议,大鹏湾及深圳湾区域环境管理小组第二十二次会议;组织参加香港卓越环保计划2017颁奖典礼和“香港环保博览2018”;一带一路环境中心正式投入运营;高水平举办国际资源委员会第二十二次会议和绿色“一带一路”自然环境与环境技术合作研讨会。加强国际交流与合作,组织环保企业和科研院所参加2018澳门国际环保合作发展论坛及展览、香港国际环保展2018、第十六届中国国际环保展览会。

(十一)抓好环保督察迎检和反馈意见整改工作

市委市政府高度重视环保督察整改工作,成立高规格的协调联络组和专项工作组,建立高效有力的工作机制,顺利完成中央环保督察“回头看”、固体废物专项督察和省级环保督察迎检工作,制定了《深圳市落实中央环境保护督察“回头看”及专项督察反馈意见整改方案》。2018年,我市共办结中央第五环保督察组交办案件523宗,正在办理的3宗;办结省第五批环保督察第二督察组交办案件350宗。第一轮中央环保督察反馈的12项意见共18项措施,14项已完成,4项正在推进;中央环保督察“回头看”及专项固体废物督查整改工作方案中11个方面39项整改措施,已完成15项工作,其他24项工作正在推进。

十、环保科技与产业

(一)环境科技

2018年立项环境科研课题19项,共安排经费3050万元,获省部级科技进步一等奖和深圳市科学技术奖一等奖各1项;组织制定并发布《深圳市人居环境委员会环境科研课题绩效评估暂行规定》和《深圳市人居环境委员会环境科研课题管理实施细则》;牵头建立全局的课题管理数据库,委托开发建设完善的科研课题全流程数字化管理系统;组织推荐10个优秀科研项目申报广东省环保科技奖,其中“地下水环境管理技术体系研究——以深圳市为例”获广东省环保科技二等奖,“深圳市大气质量提升措施费效评估与达标预测技术研发及应用”获广东省环保科技三等奖。

(二)环保产业

继续深入贯彻落实《深圳节能环保产业振兴发展规划(2014-2020年)》和《深圳节能环保产业振兴发展政策》,大力推进环保产业健康快速发展,节能环保产业发展专项资金共对18个项目资助3505万元。全市环保产业产值突破690亿元。

十一、环境宣传教育

(一)环境宣传与公众参与

全市以多种形式开展环境宣传教育活动。“深圳人居环境网”开设多个环境专题,中央环保督察“回头看”、省环境保护督察期间,开设了“中央环保督察”专题,同时,与本市主流媒体合作开展了“中央环保督察‘回头看’”、“中央环保督察‘回头看’整改进行时”、“省环境保护督察”等系列专题报道。全市还开设了“利剑二号”、“2018年城市黑臭水体整治专项行动”等环境专题。

积极引导市民参与到我市环保工作中,全年主动公开环境信息、环保新闻、环评公众参与公示等约1.4万条,网站访问量达到520万人次。全年市级以上主流媒体报道本市相关环保新闻550余篇,人居委“两微”平台共推送微信1219篇,发布微博1235条。

认真组织环境宣传活动,围绕“美丽深圳,幸福家园”主题,开展了青少年环保节、六?五环境日、绿韵悠扬等系列宣传活动。青少年环保节吸引了近2万人参与;“绿韵悠扬”宣传活动采用环保音乐剧形式,获得市民朋友广泛好评。六五环境日期间,省市区三地联合开展了“美丽中国,我是行动者——坚决打赢广东碧水攻坚战”宣传活动,时任省委常委、深圳市委书记、省政府副秘书、深圳市副市长出席活动启动仪式并为在生态文明建设方面作出贡献的先进单位和个人颁奖。

(二)环境教育

推进绿色系列创建、自然学校创建工作,本年度共有39家单位被评为绿色单位。截至2018年,我市绿色单位共有1335家,其中442所绿色学校、113所绿色幼儿园、37个绿色机关、40家绿色酒店、55家绿色商场、91家绿色企业、125条绿色公交线路、17家绿色医院、7个绿色街道、78个绿色社区、164户绿色家庭被评为市级绿色单位。共创建华侨城湿地自然学校、福田区红树林自然保护区自然学校、仙湖植物园自然学校、园博园自然学校、洪湖公园自然学校、深圳湾公园自然学校、深圳市生态监测自然学校等7所自然学校。

组织自然学校开展多彩的环境教育活动,每月开展公众生态讲堂,邀请从事动植物保护与研究的专业人士、公益环保界的资深学者、具有专业知识的环保志愿教师、NGO组织工作人员等,结合爱鸟周、世界地球日、国际志愿者日等节日,分别开展环保讲座、自然环境教育讲座、零废弃活动等,让参与者真正受到教育,认识到爱护环境,人人有责。